编者按:本文是根据2021年度室内设计职业技能等级证书师资及考评员培训(广东站)分享内容编辑而成,内容有所择选修改。文章中,中国室内装饰协会设计专业委员会副秘书长、北京侨信装饰工程设计院有限公司董事长韩居峰以《“行”与“知”的逻辑—项目实践中设计师的学习与成长》为主题,通过“设计师怎样在设计实践中成长”、“怎样定义设计师的专业技能”等部分的讲解,强调设计师在创新能力、设计能力进行技能开发与实践的重要性。

无论如何,标准一定是要国标,各公司的标准、市场标准不可参考。中国的室内设计之所以这么混乱,就是因为有一些无知无畏的人自己编自己造,伪造一些制度和规范出来,去蒙客户,会感觉“漂亮好看”,会误导我们搞教育的认为公司这么做,我们也这么教。这是不对的。无论如何在制度规范上,国标是我们唯一的标准,没有第二。我记得在人社部国家标准进行专家评审的时候,有关设计师职业守则方面,当时我说设计师应该有公平、公正、实事求是的执业精神,独立的专业精神。设计师的底线是设计规范,不能以客户为中心。客户为中心是公司的标准,是商业行为,我们做教学不能以客户为中心。

所以今天我就想,既然大家在座的都是老师,我们来讲一讲怎么样去培养一些设计师。希望从本次的分享过程中,与大家做一个交流。首先我说什么是“行”与“知”,我认为所有的学习都是设计,设计不是教出来的,不是学出来的,设计是干出来的,好的设计师全是干出来的。设计师怎样在设计中成长,这是我今天重点要讲的。设计实践中的工作方法是什么?所以我说“行”与“知”就是先行后知,“行”是行动、干活、实践,是寻找、探索;“知”是知识、理论、方法,是一种程序化的东西。我认为知识根本就没有任何的力量,知识不能改变你,是你创造知识的能力才能改变,所以说知识等于假设,知识就是靠大量实践证据支撑的一种假设。严格来说知识不是真理,它是靠我们很多实践做支撑的一种假设而已。那么,我们说“行”与“知”,“行”是什么?“行”是认知、技术、创新、方法;“知”是经验、理论、程序、数据。

我们说,室内设计专业最突出的特征有两个:一个是实践性,一个是技术性。室内设计专业本身就是一个职业型的学科。这个学科,有着工科与艺术学科相交叉的“双重性”即“跨学科性”。它要受到技术性、艺术性、服务性、经济性、时效性等几种因素的约束。为什么要讲时效性?因为我们的室内设计周期平均是5到10年,5年之后总的就不存在了。它有很强的时效性,需要我们注意一下。

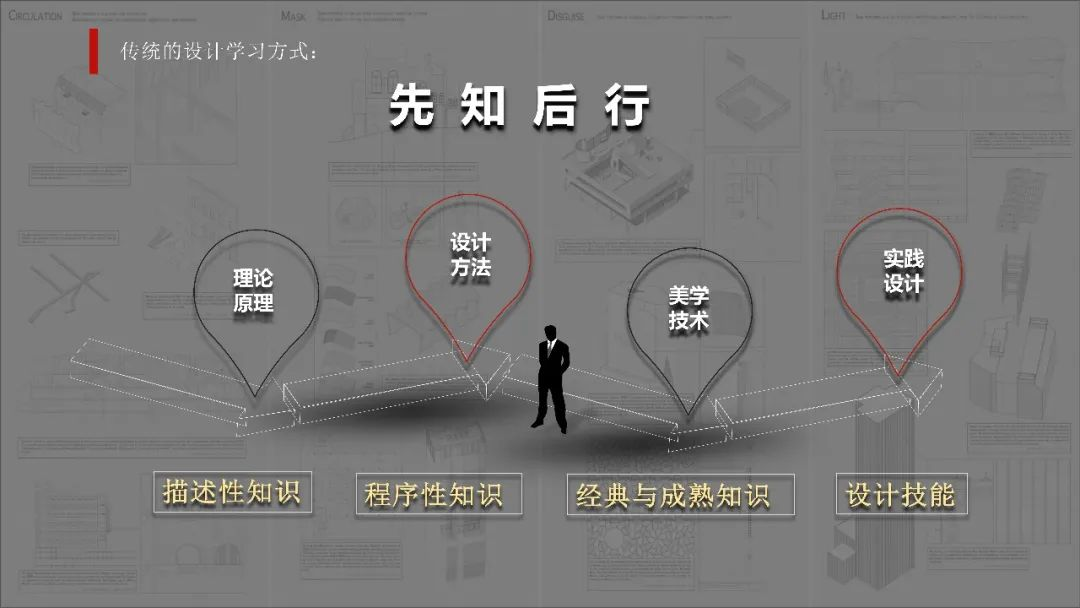

我们在学校学习设计的时候,是一个“先知后行”的传统设计学习方式模式。这是一个先把包括规范、标准、制图、效果图、人体工学、设计方法等知识教完再进行实践的过程,是理论原理、设计方法、美学技术再到实践设计的过程。但我今天要讲的题目却是“先行后知”。为什么说造成这种形式,这就涉及到了一种“因与果”的关系,涉及到我们中国人传统的实用主义哲学。当前,传统设计教育与实践的惯性思维,是以“果”为导向的设计思维,只注重“果”、不探求“因”。为了能够更加有高度去引导学生,我就是采取“先行后知”的方式。我会用系统的能力训练去替代系统的知识学习,也就是“干活”。我们“先行后知”的能力训练,是先教能力,后教方法,最后是知识。首先是判断能力,判断总是在肯定与否定之间转化。我们判断的同时,再比如说怎样去定义项目的设计问题,怎么找问题,问题是关键问题。我要想通过这个能力全定义之后,再推出突破和概念两个方面,突破很重要。我们必须通过我们本身的设计方法突破现有的专业界限去思维、去设计,跨过这个专业方向去整合市场的能力。

那么,怎样定义设计师的专业技能?很多人以为技能就是技工、焊工、瓦工,技能实质完全错了。我们的技能就是设计方法、设计能力,首先一点,我们要教学出一个态度、一个责任,没有了责任、没有态度,这两个都是想弄下去,啥都不是。谈到室内设计师职业技能的学习特征,总结起来主要有以下的特点:一、“内空间”设计为主线,设计工作偏“艺术美学”;二、“双学科性”是室内设计这个学科最突出的特征,“工学+ 艺术学”;三、“跨界”基因,学科涵盖的相关专业内容繁杂;四、经济与生产技术条件限制因素比较大;五、技术与审美更新迭代快,周期短。这些特征的形成,主要是包括科技、数字经济、移动互联、云技术,市场模式、产业结构的调整,新技术、新材料、新工艺、新审美,人工智能对设计工具的介入等当代室内设计职业技能的新形式的影响,从而实现方法能力重构知识体系、知识体系更新思维模型、思维模型定义方法能力的循环模式。所以,我建议有一个让设计师不断调整的设计思维模型。从而让大家在“突破和反思”中,重新构筑自己的认识、方法、设计与工作“模型”。

(以上文章是根据2021年度室内设计职业技能等级证书师资及考评员培训(广东站)分享内容编辑而成,内容有所择选修改)